Dettagli di storia

|

625.116 Primo piano per il carrello portante della 625.116 (Ansaldo, 1922) conosciuto come "carrello italiano", che funge sia da sterzo per il primo asse accoppiato sia da ripartitore del carico assiale della locomotiva. Questa macchina è dotata di due cilindri interni al telaio (di cui si intravede uno stelo inclinato, dietro al fanale) e due distributori cilindrici esterni, di cui è ben visibile quello sinistro. Sul praticabile è presente l'emulsionatore per la lubrificazione forzata. La 625.116 era stata ceduta nel 1984 in comodato dalle FS al Comune di Luino e monumentata per parecchi anni nel piazzale della stazione, per poi passare all'associazione Verbano Express che ne ha curato il ripristino funzionale, con immatricolazione in Svizzera. Fanno da sfondo carrozze del tipo "Centoporte" in livrea grigio ardesia, tra cui la Bz 37353; e più indietro ancora è parzialmente visibile attraverso i finestrini della carrozza il bagagliaio-postale in acciaio inox Tipo 1939 DUz 93000 costruito dalla Piaggio nel 1939. |

|

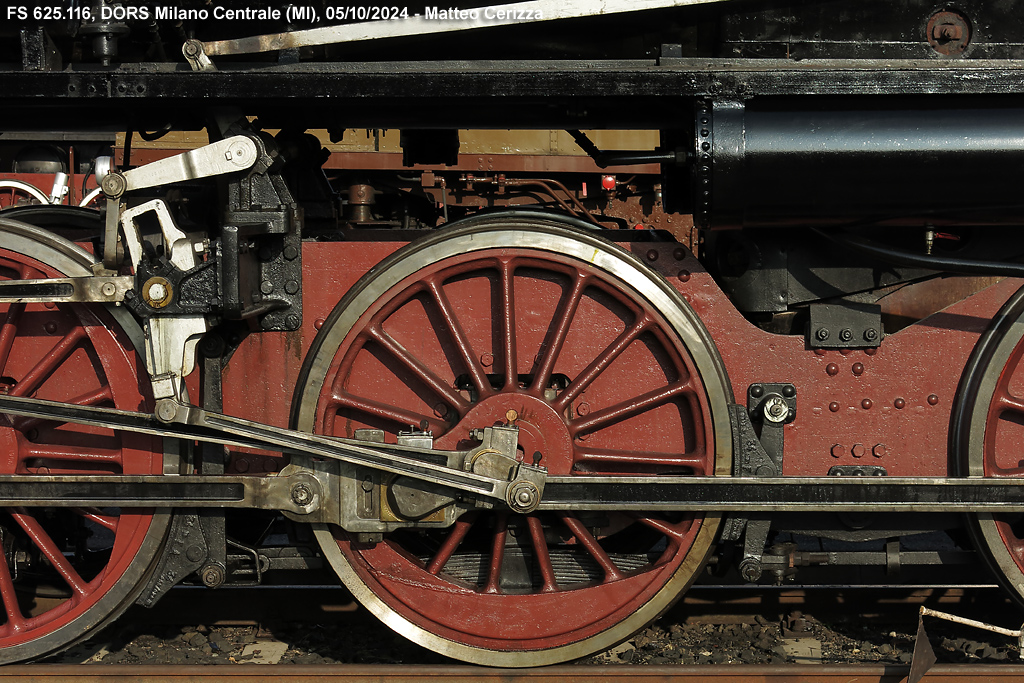

625.116 Un altro dettaglio riguardante la 625.116 (Ansaldo, 1922) mostra le bielle d'accoppiamento e parte del rodiggio della macchina. Una caratteristica tipica di alcuni gruppi di vaporiere italiane è la realizzazione del contrappeso modificato della ruota motrice rispetto alle ruote accoppiate (probabilmente costruito in questa maniera per questioni economiche e tecniche). Le bielle motrici delle 625 sono interne al telaio, quindi non visibili all'esterno, mentre in alto a destra si nota il grosso serbatoio dell'aria. Di sfondo si intravede la locomotiva elettrica E.626.294 e, in alto a sinistra, parte della vaporiera 740.278. |

|

940.041 Parte del rodiggio 1D1 della vaporiera 940.041 (Reggiane, 1922) con la distribuzione del tipo Walschaerts (il più diffuso) e la relativa testa a croce, che collega lo stelo dello stantuffo alla biella motrice. Sulla destra si nota un pezzo del blocco cilindri, costituito dal cilindro motore e, sopra di esso, il relativo distributore. La la valvola sottostante è una delle quattro valvole multiple inventate da Del Papa nel 1916 per raggruppare le funzioni precedentemente svolte da valvole distinte, alcune a funzionamento manuale: valvola di scarico dell'acqua, valvola di anticompressione, valvola di rientrata d'aria, valvole di compensazione. Le valvole Del Papa permettono il regolare funzionamento del motore evitando sovrappressioni dannose, scaricando la condensa che si crea all'interno dei cilindri ed evitando l'aspirazione di fumo e/o ceneri durante il funzionamento a regolatore chiuso. Fra il primo ed il secondo asse motore è visibile uno dei tubi della sabbiera. Infine i leveraggi che si vedono attraverso l'apertura eseguita nelle casse laterali dell'acqua sono quelli relativi al comando di inversione di marcia e del grado di introduzione del vapore nei cilindri. |

|

940.041 Il fianco destro della cassa dell'acqua della vaporiera 940.041 mostra un portello di forma circolare soprannominato "passo d'uomo", che consente l'accesso alle casse d'acqua laterali per permettere controlli ed eventuali riparazioni. Venne applicato gradualmente (e non sistematicamente) sui tender e sulle casse d'acqua delle locotender a partire dalla seconda metà degli anni '60 per agevolare l'ispezione alle maestranze d'officina. Generalmente era collocato su un lato dei vari tender e da entrambi i lati sulle locotender. sulla cassa trova posto anche la targa in bronzo col numero di immatricolazione, con il fondo verniciato di rosso, e la targhetta in bronzo, col fondo non verniciato, indicante i metri cubi di acqua che può contenere la cassa (in questo caso 10). |

|

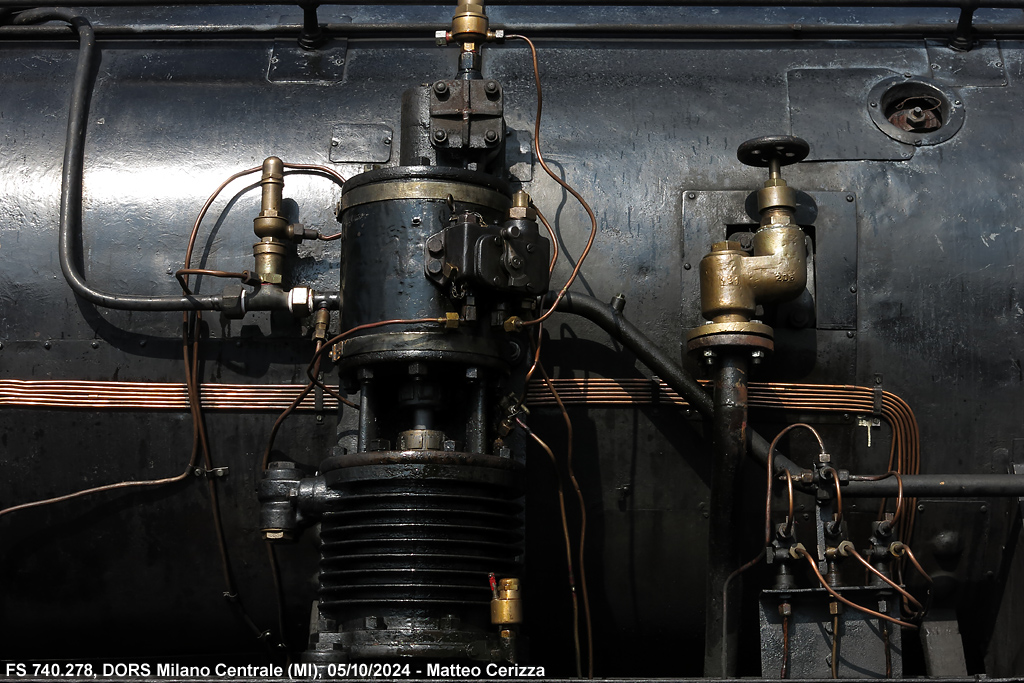

740.278 Compressore Westinghouse a doppio stadio per la produzione dell'aria compressa necessaria all'impianto frenante, collocato sul praticabile della vaporiera 740.278 (OM, 1920). In basso a destra si nota l'oliatore automatico per il motore a vapore del compressore, sovrastato dalla valvola di ritenuta dell'alimentazione dell'acqua in caldaia; mentre in alto a destra è presente una delle portine di lavaggio della caldaia. Da questa immagine si possono anche vedere tutte le varie "toppe" eseguite in maniera molto artigianale sulle foderine della caldaia, fatte in tanti anni di servizio. |

|

740.278 Parte terminale del rodiggio di tipo 1D della locomotiva a vapore 740.278 (OM, 1920). Il cinematismo che parte dalla biella di accoppiamento dell'ultimo asse e arriva in cabina è il meccanismo di azionamento della pompa di lubrificazione. Nella parte destra dell'immagine è visibile uno dei tubi della sabbiera. Il colore degli incavi delle bielle delle vaporiere era un dettaglio spesso lasciato a discrezione dei vari depositi: potevano essere lasciati a metallo lucido oppure verniciati di nero, o meno frequentemente in rosso. |

|

Bz 38484 Fiancata della carrozza "Corbellini" Bz 38484, del Tipo 1951 R, verniciata in livrea castano e Isabella, facente parte di una serie di 212 unità costruite fra il 1952 ed il 1955 e originariamente immatricolate come BCz 69.100-201, BCz 69.212-233, BCz 69.244-331. Queste vetture avevano una massa media a vuoto di 33,5 tonnellate, una velocità massima di 120 km/h (poi diminuita a 100 km/h dal 1978) e montavano dei carrelli di tipo AA/m, AM e AM/m. La colorazione in castano e Isabella venne introdotta nel 1935, e prevedeva il numero due indicante la classe e le lettere FS verniciate in giallo, con l'ombreggiatura in rosso impreziosita da filetti bianchi. Di sfondo, attraverso i finestrini, è visibile la parte superiore della carrozza Az 50 83 18-98 524-1, una vettura di tipo Gran Confort a salone in livrea TEE. |

|

Bz 37353 Fiancata della carrozza "Centoporte" Bz 37353, del Tipo 1928 R, verniciata in livrea grigio ardesia, facente parte di una serie di 1419 unità costruite dal 1931 al 1939 e dal 1948 al 1951 e originariamente immatricolate come Cz 36.000-37.417 e Cz 37.599. Vennero tutte riclassificate come Bz a partire dal 3 giugno 1956, data di abolizione della terza classe. Queste vetture avevano una massa media a vuoto di 35,6 tonnellate, una velocità massima di 120 km/h (poi diminuita a 100 km/h dal 1978) e montavano dei carrelli di tipo AM (alcune ricevettero i carrelli AM/m dai primi anni '70). La colorazione in grigio ardesia venne utilizzata a partire dalla metà degli anni '60; il numero due indicante la classe era semplicemente verniciato in bianco ed i carrelli e il sottocassa erano in nero. Di sfondo, attraverso i finestrini, è visibile la parte superiore del bagagliaio-postale inox DUz 93000. |

|

F 1117040 Fiancata del carro merci a due assi e cassa metallica F 1117040. Il tipo F era una tipologia di carri coperti con finestre a reticolato e spiragli inferiori, utilizzati per il trasporto di merci varie e derrate alimentari. Nello specifico, questo esemplare faceva parte di una serie di 350 carri costruiti tra il 1937 ed il 1946 numerati (non consecutivamente) 1116400 - 1117049 e attrezzato fin dall'origine con il freno automatico. La marcatura tradizionale FS era basata su un sistema alfanumerico, con lettere di serie, indicanti il tipo di carro, e lettere di sottoserie, indicanti l'uso a cui erano destinati, e un numero di servizio di sei o sette cifre. I carri della serie F, dal 1905, con la costituzione delle FS, avevano i numeri che andavano da 100000 a 199999; ma dal 1925 la numerazione venne modificata da 1000000 a 1199999, perché il loro quantitativo era ormai tale da non poter essere contenuto nei centomila numeri assegnati originariamente. Dal 1905 al 1933 la marcatura dei carri era collocata sulla porta scorrevole centrale o alle due estremità laterali (nei primi tempi di esercizio tali dati erano ripetuti anche sulle testate); i numeri di matricola erano suddivisi da un punto dopo le centinaia, e la sigla FS era separata da punti. Dal 1933 la marcatura venne posta a sinistra in alto e scomparvero tutti i punti La simbologia dei diversi contrassegni è mutata più volte nel corso degli anni: in questo caso compare la tabella dei limiti di carico per le tre categorie delle linee ferroviarie A, B, C, introdotte negli anni '50 e pari rispettivamente a un peso per asse di 16, 18 e 20 tonnellate (per questo carro il limite è sempre lo stesso, 21 tonnellate). La lettera S indica che ci si riferisce alla velocità di 100 km/h. E' poi presente il contrassegno relativo all'indicazione della superficie del pavimento del carro (20,4 metri quadrati). Nell'ultimo riquadro vengono indicati il valore della tara e del peso frenato. Per quanto riguarda la colorazione adottata per i carri di tipo F, presso le FS si è sempre utilizzato il rosso vagone, con l'eccezione (fino agli anni '30) di una tinta in verde vagone per alcuni carri per i trasporti in composizione con treni diretti e direttissimi di bagagli, merci, posta e feretri. Il telaio e le altre ferramenta dei carri erano inizialmente colorate in nero, poi successivamente furono colorate anche loro in rosso vagone; le iscrizioni sulla cassa erano in tinta bianca. Alcuni carri merci con la marcatura "FS Italia" sono arrivati fino alla fine degli anni '70. Il carro F 1117040 è stato completamente revisionato nel novembre del 2015 e attualmente è preservato come veicolo storico. |

|

Vrec Il veicolo Vrec 60 83 99-39 811-4 è un furgone generatore del Tipo 1980 R. I veicoli Vrecz da 800 a 812 erano dei carri generatori a carrelli che furono ricavati dalla trasformazione di carri riscaldatori Tipo 1933 Vrz 808.800-830. Disponevano della condotta a 78 poli per poter essere inseriti in composizione ai treni navetta, ricevendo poi la marcatura come nVrec. |

|

E.626.225 La locomotiva elettrica E.626.225 (Breda, 1935) in livrea castano e Isabella, schema di coloritura adottato a partire dal 1935 sostituendo al precedente grigio pietra la nuova tinta Isabella, meno sensibile allo sporco. Le prese d'aria del tipo "ad orecchio" vennero utilizzate sulle macchine di terza serie (E.626.100-407) e quarta serie (E.626.408-448), mentre su quelle di seconda serie erano installati sette gruppi di prese d'aria del tipo "a persiana" disposte orizzontalmente. Nell'immagine vediamo il lato del corridoio di una unità di terza serie, che mette in comunicazione le due cabine di guida, mentre dal lato della cabina ad alta tensione le prese d'aria sono montate su sette portelli di ispezione. Le scritte sulla cassa, come la lettera "A" (introdotta nel 1950) che indica la cabina di guida anteriore, sono di colore giallo, in alcuni casi abbellite da una ombreggiatura in rosso. L'indicazione del rapporto di trasmissione - qui il 24/73 - fece la sua comparsa sulle locomotive E.626 nel 1940, mentre in precedenza per indicare le unità dotate del rapporto più veloce si usava una stella. |

|

E.626.294 Dettaglio della grata di protezione dei pantografi della E.626.294 (OM-CGE, 1937). I "cancelletti" antinfortunistici di protezione dei pantografi per il personale di macchina vennero installati sugli avancorpi delle E.626 dalla fine degli anni '30, successivamente alla loro costruzione; quindi sia i 14 prototipi della prima serie sia le unità di seconda e terza serie (come questa) entrarono in servizio inizialmente prive di cancelletti. Il pantografo di cui si scorgono alcuni elementi è il Tipo 32, introdotto sulle macchine di seconda serie e poi diventato lo standard per vari anni. |

|

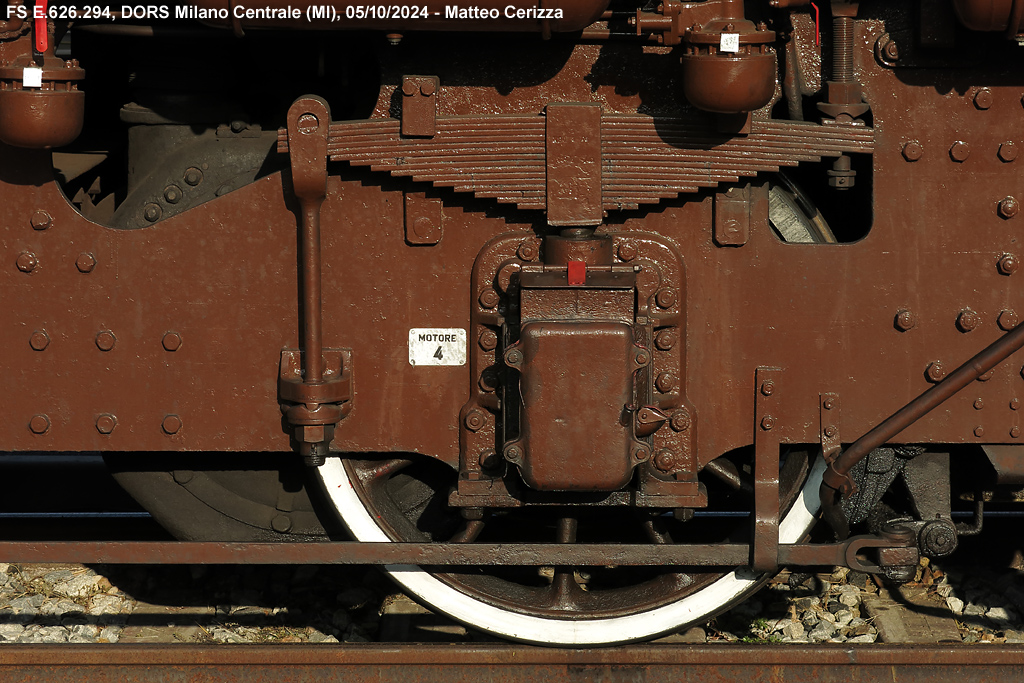

E.626.294 La luce autunnale del mattino, bassa e calda, illumina perfettamente la E.626.294 mettendo bene in evidenza, a sinistra della ruota, anche lo scudo del motore di trazione del quarto asse, interno al telaio. I motori di trazione di tipo 32-200 erano comuni ai Gruppi di locomotive elettriche E.626, E.428, E.326 E.636 e per alcune E.424. Altri dettagli che si notano sono la tiranteria del freno (la sbarra orizzontale inferiore) e il sistema di sospensione a balestre e pendini. |

|

E.626.225 Vista parziale della cabina anteriore della E.626.225 che mette in evidenza la porta in legno con apertura "a libro" e i finestrini laterali d'origine a scorrimento orizzontale. Verso la fine degli anni '30 le E.626 vennero dotate di tergicristalli (già montati in fase di costruzione sulle unità di quarta serie). A partire dal 1980 vennero applicate le trombe (in aggiunta del fischio) sopra al finestrino frontale centrale. Sempre dal 1980 (fino agli ultimi anni di servizio regolare) a molte E.626 furono sostituite le originarie porte in legno di accesso alle cabine di guida con delle porte metalliche per contrastare gli spifferi d'aria che le porte precedenti lasciavano passare copiosamente. Vennero anche modificati i finestrini laterali delle cabine, sostituendoli con altri a scorrimento verticale con sistema a cremagliera, riconoscibili per la presenza di una vistosa custodia esterna. |

|

E.626.294 Parte del rodiggio di tipo Bo'BoBo' della E.626.294 che mette in evidenza il secondo ed il terzo asse motore. Tutte le boccole (di tipo a strisciamento) sono a doppia lubrificazione, a stoppino sulla parte superiore e a guancialetto nella parte inferiore del fusello. La cassa della locomotiva con due avancorpi che contengono le varie apparecchiature (una concezione di derivazione dal trifase) è solidale al telaio sottostante, dotato di due assi motori centrali (di cui è visibile quello a destra); al telaio sono collegati due carrelli motori a due assi (a cui appartiene l'asse di sinistra) con richiamo centrale a gravità mediante piani inclinati e richiamo elastico tramite molle a foglie (nei 14 prototipi) o a bovolo (nelle unità di seconda serie e successive). Gli appoggi del telaio sui carrelli sono realizzati mediante un sistema di bilancieri e puntoni muniti di rulli scorrevoli su piani inclinati. Questa meccanica garantiva una velocità massima di 95 km/h e una qualità di marcia soddisfacente (per l'epoca). |

Foto 1-15/30 ^ Indice ^ Pag. successiva >>