Locotender

| Gr. 851 (1898-1911, 207 unità). Progettate dalla Rete Adriatica per il servizio di linea sulle ferrovie appenniniche e costruite anche dopo la nascita delle FS, le locomotive del Gruppo 851, a partire dagli anni '20, diventarono classiche macchine da manovra, insieme alle 835 (che derivavano invece dalla Rete Mediterranea). Rimasero in servizio fino agli anni '60. Anche grazie alle piccole dimensioni, circa una dozzina di macchine è sopravvissuta e usata come locomotiva monumento. |

| Gr. 870 (1903-11, 168 unità). Sono una versione di minore potenza delle 851, realizzate negli ultimi anni della Rete Adriatica, e poi sotto la gestione FS. Hanno la particolarità di essere state utilizzate anche presso reti in concessione: sin da nuove, dalla Società Veneta per la Valsugana, dalla SIFT per la Cremona-Fidenza, e sulla Bergamo-Clusone, e poi, come macchine di seconda mano, sulla Mantova-Peschiera e presso le Ferrovie del Sud Est, dove sono arrivate agli anni '60. |

|

Gr. 910 (1905-07, 54 unità). Le locomotive di questo Gruppo vennero sviluppate dalla terza delle grandi reti nate con le convenzioni del 1885. La Rete Sicula le progettò infatti principalmente per la Messina-Palermo. Il rodiggio simmetrico permetteva di marciare senza limitazioni in entrambe le direzioni. Il motore era a doppia espansione, con il cilindro ad alta pressione dal lato sinistro (cioè a destra nella vista frontale) e quello a bassa pressione, di sezione maggiore, dell'altro lato. Costruite quando ormai si erano istituite le FS, le 910 furono in realtà utilizzate nel continente: divennero tipiche soprattutto dell'area di Milano e rimasero in servizio fino ai primi anni del secondo dopoguerra. L'autore ha fotografato l'unità 001, unica sopravvissuta, accantonata a Merano nel 1978, prima che venisse trasferita a Pietrarsa, dove si trova tuttora. |

|

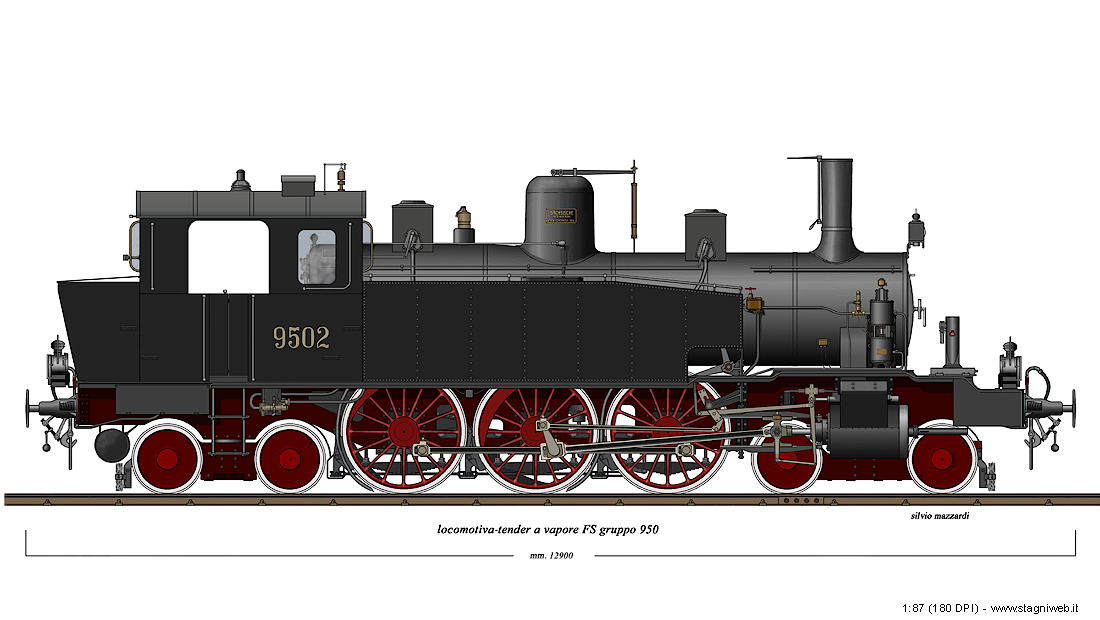

Gr. 950 (1905, 6 unità). I sei esemplari costruiti dalla Sächsische Maschinenfabrik di Chemnitz nel 1905 rappresentano l'ultimo Gruppo a doppia espansione progettato dall'Ufficio Studi di Torino della Rete Mediterranea, appena prima della costituzione delle FS. Solo per brevissimo tempo vennero classificate RM 6901-6906, prima di diventare FS 9501-9506 (nella primitiva numerazione a 4 cifre, anteriore al 1918 e visibile nel disegno). Avevevano un motore a tre cilindri, inconsueto per la tecnica italiana, con il singolo cilindro ad alta pressione al centro del telaio, agente sul primo asse, e i due cilindri a bassa pressione nelle normali posizione laterali, agenti sul secondo asse. In realtà l'esercizio dimostrò che la macchina funzionava meglio con i due soli cilindri a bassa pressione, così il cilindro centrale venne rimosso, trasformando le 950 in normali locomotive a semplice espansione. Il rodiggio simmetrico 2'C2' favovoriva l'utilizzo ordinario in entrambe le direzioni, con la medesima velocità massima di 80 km/h, rendendole idonee per tratte brevi con ripetute inversioni di marcia, per le quali non avevano la necessità di essere girate. Fecero servizio sulla Milano-Torino (secondo il Kalla-Bishop) o sulla Asti-Chivasso (secondo Bonazzelli) fino agli anni '20. |

|

Gr. 835 (1906-1922, 370 unità). Uno dei primi compiti delle nuove FS fu l'unificazione delle macchine a vapore di nuova costruzione in dodici Gruppi, che avrebbero dovuto coprire tutte le esigenze di questo tipo di trazione. Nell'elaborazione dei nuovi gruppi unificati, la scuola di Firenze si impose come quella ufficiale della nuova amministrazione, ereditando di fatto progetti e impostazioni della Rete Adriatica, che qui aveva sede, a scapito del centro studi di Torino della Rete Mediterranea, che pure poteva vantare progettazioni d'avanguardia, legate all'asperità delle proprie linee principali, i Giovi e il Frejus. Fu così che l'unico gruppo unificato di progettazione torinese, fatto proprio dalle nuove FS, rimase quello di una piccola locomotiva a tre assi, la 830. Ma, quasi inaspettatamente, la scuola di Torino lasciò ai posteri un'eredità di rilievo: dalla 830 venne poco dopo derivata la 835, destinata a diventare la più celebre e diffusa macchina da manovra italiana, attraverso una lunghissima e multiforme carriera. Anche grazie alle sue piccole dimensioni, terminato il suo ruolo attivo, la 835 è diventata la locomotiva monumento per antonomasia, con qualcosa come 50 esemplari superstiti, ancor oggi presenti non solo nei musei, ma anche nelle piazze di tutt'Italia. L'autore ha scelto di riprodurre la 835.233 che l'amico Aldo Riccardi aveva fotografato a Vercelli nel 1965, ancora con i "fanaloni". |

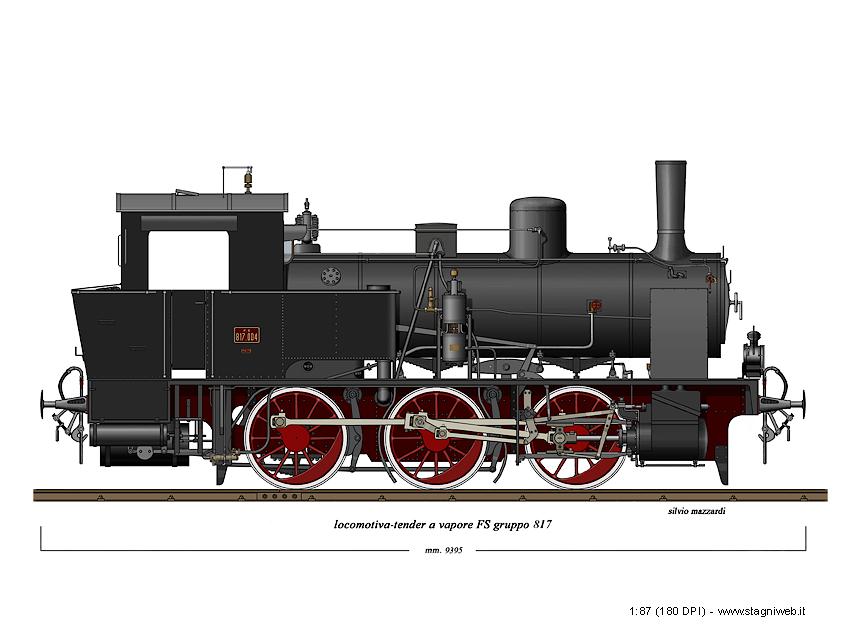

| Gr. 817 (1907, 4 unità). Questa piccola locotender era stata costruita da Henschel nel 1907, in appena 4 unità, per la Ferrovia Alessandria Ovada, contestualmente con l'apertura della linea, in concessione alla Società omonima (SAO). L'esercizio era gestito dalla Società Veneta, ma già nel 1913 fu rilevato dalle FS. Così anche le locomotive, inizialmente numerate da 1 a 4, finirono alle FS, andando a costituire il gruppo 817. Dedicate soprattutto al servizio di manovra, vennero radiate già al principio degli anni '30, ma, nonostante l'esiguità del gruppo, fecero in tempo a conoscere una seconda vita: le prime due unità finirono alla SEFTA di Modena, la terza venne destinata alla manovra interna delle officine di Pietrarsa, e infine la quarta, acquistata dalla Edison, fu utilizzata nell'officina del gas della Bovisa, a Milano. Proprio quest'ultima è stata poi conservata come monumento a Pian di Borno, in Valcamonica, sebbene ridipinta in una peculiare livrea verde e nera. |

|

Gr. 60 (1907, 85 unità). Queste singolari automotrici a vapore costituiscono un unicum nella storia delle FS, e anche un evidente insuccesso, tanto che vennero trasformate in tutt'altro praticamente da nuove. Tuttavia la forma singolare e accattivante fa loro meritare un posto nella nostra raccolta. Sono state realizzate nel 1907, in ben 85 esemplari (numerati 601-685 secondo l'uso dell'epoca), da cinque ditte estere: la Franco-Belga, le tedesche Borsig e Maffei, le austroungariche StEG e Böhmisch-Mährische. L'idea era quella di concentrare in un unico rotabile locomotiva, tender, bagagliaio e scomparto postale, per il servizio sulle linee secondarie. L'aspetto era quello di una locomotiva tranviaria cabinata, tipica delle tranvie a vapore dell'800, e la caldaia era ad asse verticale per risparmiare spazio: una soluzione anch'essa comune per le locomotive tranviarie (non per tutte, però: a titolo d'esempio il celebre Gamba de Legn 111 aveva una normale caldaia ad asse orizzontale). Purtroppo le prestazioni ne risentirono e vennero subito giudicate insufficienti anche per i servizi locali: come ben sappiamo, la soluzione efficiente per queste linee arriverà circa 30 anni più tardi, con le automotrici diesel. Una cinquantina di unità venne quindi trasformata negli anni '20 in carri riscaldo a vapore, a due assi, serie VV.808.200, per i treni viaggiatori a trazione elettrica (anche il riscaldamento elettrico "REC" sarebbe apparso molti anni dopo). Una singola unità, rimanendo a tre assi, ricevette nel 1915 una normale caldaia orizzontale e confluì nel Gruppo 810. Infine 17 unità diventarono le macchine che vedremo nel prossimo disegno. |

|

Gr. 800 (1911-14, 17 unità). Se le automotrici 60 erano singolari, ancor più peculiare apparve la loro trasformazione nel Gruppo 800, con l'eliminazione del bagagliaio/postale e dell'asse portante: ne risultò una locomotiva cabinata a due assi, poi soprannominata "cubo", da destinare al servizio di manovra. 17 unità vennero trasformate nel 1911-14 e le ultime arrivarono fino ai primi anni '70. Un'unità, la 800.008, è addirittura sopravvissuta ed è conservata a Pietrarsa. A titolo di curiosità, va aggiunto che il "cubo" è stato il secondo Gruppo classificato 800 dalle FS. Il primo Gruppo 800 conteneva due sole macchine, per di più del tutto diverse tra loro: la 8001 era stata costruita nel 1870 per i cantieri del tunnel del Frejus (poi RM 5001) e la 8002 era addirittura l'unica unità giunta alle FS dei Mastodonti dei Giovi, le locomotive doppie del 1853, costruite per la rampa Busalla-Pontedecimo della linea Genova-Torino (in seguito alcune locomotive doppie vennero separate, ed è appunto nella versione singola che la 8002, ex RM 5103, arrivò alle FS). |

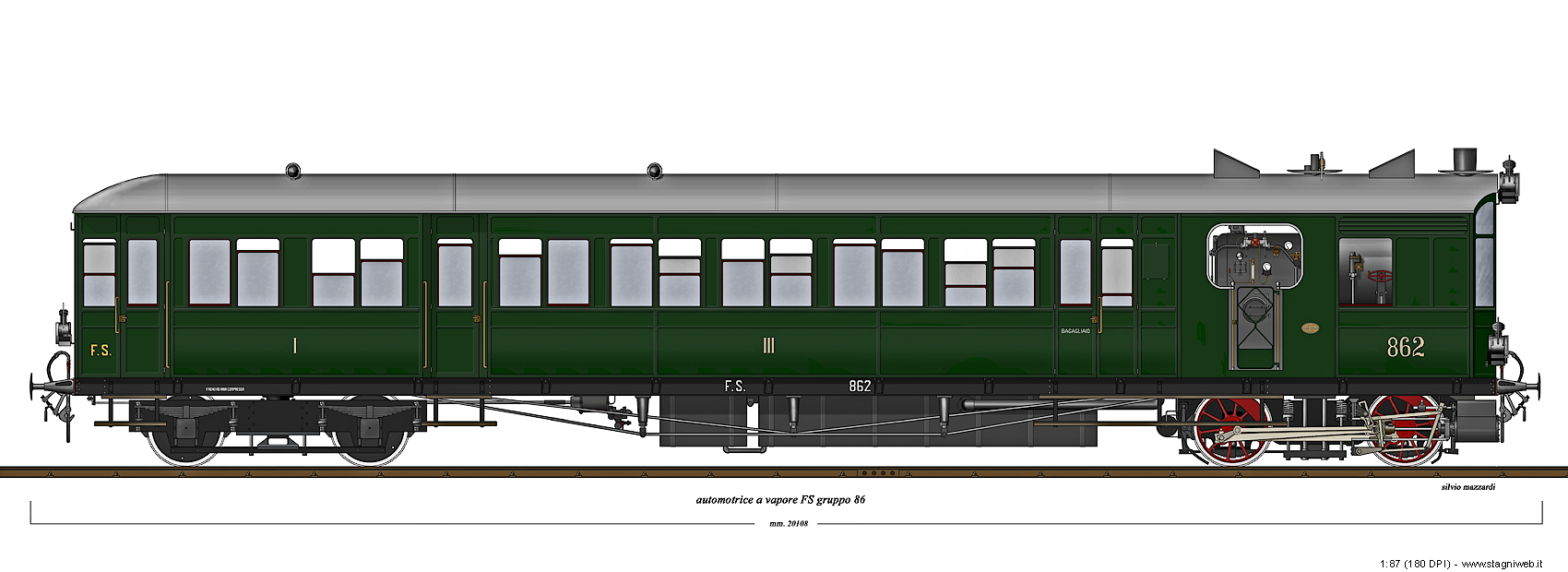

| Gr. 86 (1907, 12 unità). Costantemente alla ricerca di spunti interessanti, ci imbattiamo a volte in rotabili oggi quasi del tutto dimenticati: è questo il caso delle automotrici a vapore del Gruppo 86, versione maggiorata delle 60 viste sopra. Se la trasformazione di queste ultime nel curioso "cubo" aveva loro creato una successiva fama, le 86 non hanno lasciato eredi. Erano di costruzione inglese Kerr, Stuart & Co., lunghe come una carrozza ordinaria, con scomparti di prima e terza classe e bagagliaio, e avevano la caldaia verticale, con il motore a vapore che azionava i due assi di un carrello. Hanno sempre mantenuto la numerazione originale a tre cifre e utilizzavano la colorazione propria delle carrozze, in verde vagone. La poca potenza disponibile ha relegato questi mezzi a servizi locali nell'area di Milano, anche se Kalla-Bishop segnala l'ultima unità, la 872, impiegata nelle corsette tra il deposito e la stazione di Mestre ancora nel 1946. |

| Gr. 905 (1908-12, 84 unità). E' l'ultimo progetto redatto ma non realizzato dalla Rete Adriatica, pensato soprattutto per le impervie linee meridionali. Venne ripreso dalle neocostituite FS, che misero in servizio le prime macchine nel 1908, realizzate inizialmente dalla Maffei di Monaco, e poi dalla Breda. Si tratta di locomotive di concezione tradizionale, a vapore saturo e semplice espansione, con velocità massima di 70 km/h. Ne esistono ancora due unità: una a Pietrarsa e una a Lecce. |

|

Gr. 880 (1916-20, 60 unità). Le 880 sono locomotive ancora oggi ben conosciute: arrivarono alla fine del vapore regolare, sulle linee del deposito di Cuneo a metà anni '70, concludendo il servizio sulla Saluzzo-Cuneo nel 1978; sono poi diventate tipiche macchine per i treni storici rievocativi, insieme alle 625, 640 e 740. Inoltre la piccola dimesione ne ha favorito l'uso come monumenti e nei musei (una quindicina di esemplari in tutto). Erano la versione a vapore surriscaldato del precedente gruppo 875 a vapore saturo, tanto che anche 28 unità 875 furono trasformate in 880 al principio degli anni '30, aggiungendosi alle 60 unità native. L'autore ha fotografato proprio l'esemplare 880.006 a Cremona nel 1977 poco prima della sua alienazione. Oggi questo stesso esemplare è conservato come monumento a Mantova, davanti al celebre Palazzo Tè. |

| Gr. 896 (1921-22, 30 unità). Sono macchine per manovra e smistamento e rappresentano la versione a vapore surriscaldato delle precedenti 895. L'unità 030 è conservata a Pietrarsa. |

| Gr. 940 (1922-23, 50 unità). Le 940 sono la versione locotender delle 740, di cui condividono struttura generale e rodiggio. Benché realizzate in molti meno esemplari rispetto alle 740, sono ancor oggi ben note, in quanto sono arrivate alla fine del vapore regolare, a metà anni '70, e varie unità sono state preservate e utilizzate per treni storici nei decenni seguenti. L'autore ha fotografato l'unità 003 a Rimini nel 1977. |

|

Gr. 981 (1922, 8 unità). Le 8 macchine a dentiera Gruppo 981 (costruzione Breda, su licenza della svizzera SLM), evoluzione delle 980, rappresentano il secondo e ultimo Gruppo di vaporiere FS destinate alle due linee a cremagliera: la Saline-Volterra (chiusa nel 1958) e la Paola-Cosenza (chiusa nel 1987). Erano macchine a vapore surriscaldato e doppia espansione: i cilindri a bassa pressione (collocati superiormente) azionavano la ruota dentata, mentre quelli ad alta pressione azionavano normalmente le ruote motrici. La particolarità era che le corse delle due coppie di pistoni erano fra loro in rapporto 1:2,2, cioè i pistoni a bassa pressione facevano 2,2 volte le corse degli altri. Questo era necessario per le leggi termodinamiche, per sfruttare adeguatamente anche il vapore a bassa pressione, dato che i cilindri erano di identico diametro (normalmente i cilindri a bassa pressione hanno un diametro maggiore di quelli ad alta pressione). Conseguenza vistosa era che la ruota azionata dai cilindri a bassa pressione girava nettamente più veloce delle ruote motrici, e anche in senso opposto. Naturalmente un adeguato rapporto di ingranaggi ristabiliva la corretta velocità e il verso di rotazione per la ruota dentata che ingranava nella cremagliera. Ad aderenza naturale, le 981, al pari delle 980 da cui derivavano, si comportavano come normali locomotive a semplice espansione. L'autore propone per completezza questo impegnativo disegno anche nella vista frontale, in cui si vedono i quattro cilindri di identico diametro. |

|

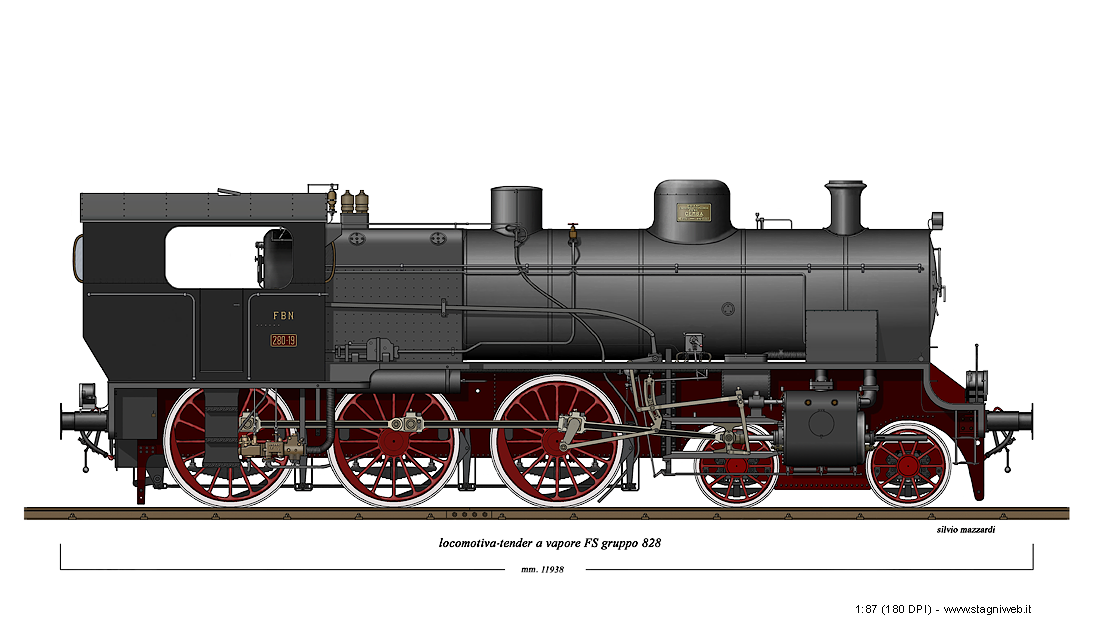

Nuovo! Gr. 828 (FNM 280) (1909-27, 20 unità FNM, 2 alle FS) Sfruttando il fatto che due unità vennero effettivamente immatricolate presso le FS, l'autore ci propone per la prima volta una macchina delle Ferrovie Nord Milano (FNM), e anzi, uno dei Gruppi più celebri di questa rete, di cui purtroppo nessun esemplare è sopravvissuto. Si tratta delle 280, possenti ed eleganti locotender, i cui primi esemplari vennero consegnati da Henschel nel 1909 (14 unità sulle 20 totali arrivarono però solo a metà degli anni '20, ad opera di Breda, OM e Cemsa). Utilizzate proficuamente sulla rete FNM, già allora caratterizzata da un ottimo traffico viaggiatori, queste locomotive ebbero tuttavia una vita piuttosto breve: non poterono infatti reggere la concorrenza della trazione elettrica, introdotta a partire dal 1929 e che portò alla completa elettrificazione della rete (salvo la linea della Valmorea) entro il 1956. Nei primi anni '50, le 280 divennero pertanto ridondanti, tanto che due unità furono cedute alla Biella-Novara: la 09 Breda nel 1954 e la 19 Cemsa l'anno successivo, mentre tutte le altre furono demolite entro il 1962. La Biella-Novara, nata nel 1940, era allora una ferrovia in concessione, e confluì nelle FS solo nel 1961; nel frattempo però il grosso del servizio era passato alle automotrici diesel, le ALn 776, così che, di fatto, quando i due esemplari di 280 arrivarono alle FS, erano già accantonati. Prima di essere demoliti, vennero comunque formalmente classificati nell'effimero gruppo 828, per la cronaca il terzo delle FS a portare questo numero. L'autore ha disegnato la 280-19 all'epoca dell'esercizio sulla Ferrovia Biella Novara. |

Foto 1-15/24 ^ Indice ^ Pag. successiva >>